Considérer le terrorisme comme une forme de spectacle. En étudier les organisateurs, en comprendre le message, en suivre la propagation. N’est-ce pas là un projet choquant et inutile à la fois? Choquant au regard de la charge d’émotion – légitime – que véhiculent les attentats. Inutile, parce que des dizaines de livres aujourd’hui racontent la longue histoire du terrorisme, des narodniki russes aux Brigades Rouges, des Irlandais de 1919 aux soldats de Dieu d’aujourd’hui. Cette accumulation de savoir, pourtant, laisse un sentiment d’insatisfaction. Les mots eux-mêmes sont ambigus. Comment définir par exemple ce qui est terroriste? Regis Debray le dit: est terroriste la violence de l’autre; celle qui me menace moi et les miens. Justiciers ici, coupables là-bas. Héros de la révolution sur ce versant des montagnes, sombre assassin de l’autre côté du monde…

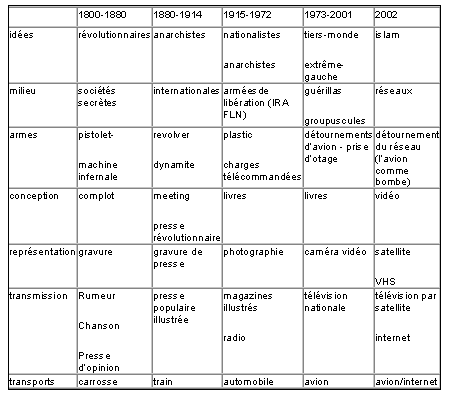

Laissons donc la clef idéologique et cherchons ailleurs: du côté de l’acte lui même. Considérons la «scène terroriste». Admettons que l’attentat a pour fonction, par le choix de la cible, de l’arme, du jour et du lieu, de produire un message. Regardons comment se propage ce message, quels sont ses supports, quels réseaux il emprunte. Il devient alors possible d’ordonner en un tableau sommaire la prolifération des événements. Quelques catégories se dégagent: les idées, les auteurs, ces derniers considérés en groupes plutôt qu’individuellement (les anarchistes plutôt que Ravachol), et enfin les techniques: armes, médias, réseaux… L’événement terroriste se produit à l’intersection des idées, des organisations et des techniques. Un empereur est assassiné là où se trouvent simultanément un pistolet, un anarchiste, et un journal; un détournement d’avion se produit lorsque se rencontrent un soldat de l’OLP et une chaîne de télévision. A Manhattan il y avait à la fois des défenseurs de l’Islam, des avions et des caméras de CNN.

Une fois ce déplacement opéré, il devient possible de construire une grille sommaire de lecture qui détourne notre regard de l’évidence – les idéologies – pour le braquer vers le moins visible: l’intersection des idées et des techniques. Essayons. L’exercice a ses limites qui, d’emblée, sautent aux yeux: un tableau, par nature, ne donne qu’une vue schématique de la réalité. Une fois dressé, il paraît à la fois évident et simpliste. En revanche, l’effort déployé pour en dessiner les contours, est, lui, fructueux. Les événements, pris dans leur singularité, résistent, et c’est dans l’écart à la norme du tableau que l’on peut lire ce que serait une dimension médiologique de l’événement terroriste.

L’âge des gravures et des rumeurs

Un premier âge du terrorisme, qui semble cohérent du point de vue des techniques, des idées et des représentations, court des années 1800 jusqu’en 1880 à peu près. Mettons à part la Terreur d’Etat, inventée par la République, qui, même si elle a, elle aussi, produit ses représentations et veillé à leur propagation, obéit à une logique un peu différente. Retenons seulement la succession des attentats, coups de poignards, coups de feu, machines infernales et bombes qui secouent l’Europe au XIXe siècle. L’attentat éponyme, premier du nom à être attribué explicitement à des terroristes – même si c’est, on le verra, par un abus de langage – , a lieu à la Noël 1800, rue Saint Nicaise à Paris. Il est suivi par toute une série de régicides, consommés ou non, et par une première vague d’attentats qui déferle sur la Russie à partir de 1876. Tous ont des points communs. C’est en général le prince qui est visé et les victimes que l’on déplore parmi les passants ont été touchées « de surcroît», sans que leur mort ait une signification particulière aux yeux des «terroristes». Les armes, pistolets et bombes artisanales, sont sommaires et le plus souvent, demandent que l’agresseur approche de près sa victime. Les moyens de «faire savoir» sont modestes. La grande presse n’existe pas. La photographie instantanée non plus. Ce sont des gravures qui reproduisent le moment même de l’attentat, à travers la main du graveur, qui a pour mission de suivre ce que lui propose le dessinateur, lui même inspiré par les récits des témoins ou par ce qu’il imagine être un bel attentat.

La propagation de la nouvelle emprunte des chemins incertains. La presse d’opinion est sujette à la censure. La police et le régime prompts au mensonge. Demeurent les canaux officieux: le bavardage de cabaret, vite rapporté par les informateurs, espions policiers, qui accumulent dans les archives de l’Etat une série de traces destinées à véhiculer jusqu’à nos jours une interprétation des choses. Autre canal d’information, la rumeur qui court les campagnes, inventant certains attentats, interprétant les autres, ni plus fausse ni moins juste dans sa logique propre, François Ploux le montre, que les autres véhicules d’une information qui se dérobe. Les seuls qu’on n’entend guère dans ce concert sont les auteurs de l’attentat. Dans le meilleur des cas ils appartiennent – c’est le cas des Russes – à un groupe qui a produit des opuscules à la diffusion confidentielle. Au pire, il leur reste le procès pour s’exprimer, avec des mots et dans un cadre, qui ne sont jamais ceux de leur propre pensée. Dans tous les cas l’interprétation de l’acte d’éclat par lequel ils ont voulu changer l’ordre des choses échappe à leur contrôle. Ce sont les autres: la police, la justice, le journal officiel ou la rumeur qui en construisent le sens.

L’attentat de la Rue saint Nicaise

L’attentat de la rue Saint Nicaise est le prototype de ces attentats d’un premier type. Un point de sémantique d’abord. Ses auteurs sont des « terroristes». Qui le dit? Bonaparte lui même. Fouché sait, lui, que c’est en direction des chouans et des royalistes qu’il faut chercher mais le Premier Consul a décidé de saisir l’occasion de se débarrasser des anciens montagnards, agents de la terreur en 1793 et 1794 et à ce titre «terroristes», au sens premier du terme. Il en déportera trente, saisis un peu au hasard, qui partiront vers les Seychelles et même Anjouan. La «machines infernale» – le terme est celui de l’époque – ressemble à celle qui a été saisie un mois auparavant au domicile d’un autre « terroriste»: «un baril enduit de résine, bourré de poudre, de pétards et tout hérissé d’étoiles de fer et de crochets destinés à déchirer les chairs et à produire des blessures inguérissables[1].»

L’explosion a eu lieu dans une rue étroite du Paris médiéval au moment où passait la voiture de Bonaparte. Elle a été terrible. Le Café d’Apollon, tout proche, a vu son second étage s’écrouler sur le premier. On relève dans la foule qui se pressait pour le dernier réveillon du XVIIIe siècle, des morts et des blessés, des gens subitement aveugles et qui hurlent. Tous les éléments de «l’attentat», moment d’horreur et d’effroi destiné à se répéter deux siècles durant, sont là. Tous sauf un: les médias. Rares sont les journaux en effet dans ce Paris du Consulat. Bonaparte y a veillé. Il ne demeure qu’une poignée de quotidiens, treize pour la France entière. Le Moniteur donne le ton. Reste, pour l’information du petit peuple, les pamphlets clandestins, dont auteurs et imprimeurs sont pourchassés par la police, les affiches que font placarder les autorités, et surtout le bouche à oreille, les conversations de cabaret qu’espionnent les mouchards dont les rapports s’entassent aujourd’hui aux archives. L’information circule vite: à Paris, en quelques heures le récit de l’explosion est dans toutes les bouches, les rapports de police en font foi. Son écho se propage longuement. On retrouve dans les années suivantes, des gravures sur cuivre qui racontent en image cet événement que nul n’a pu enregistrer. Le roman Hilaire et Bertille est illustré d’eau-forte, technique coûteuse: la gravure représente l’attentat de Noël 1800. Le dessinateur a rassemblé sur un même plan tout ce qui «fait» un attentat: le souffle de la bombe, les chevaux affolés, les pavés projetés en l’air et même le corps d’un bébé– souvenir peut-être de la petite fille qui gardait les chevaux et fut tuée dans l’attentat…

Les attentats du premier XIXe siècle – jusqu’en 1880 pour faire simple – obéissent tous, d’une certaine façon, à ce schéma. Ils privilégient deux types d’armes, le pistolet – qui demande que l’on s’approche au plus près de la cible-, et la «machine infernale», mélange de poudre, de salpêtre et de mitraille, efficace dans les rues encombrées des vieilles capitales[2]. Giuseppe Fieschi inaugure, le 28 juillet 1835, une longue série d’attentats contre Louis- Philippe: il a fabriqué une «machine»[3], qui tue dix huit personnes boulevard du temple. Le 14 janvier 1858, les trois bombes de Felix 0rsini et de ses complices explosent devant l’Opéra (alors rue Lepeletier): autour du carrosse on relève huit morts et 148 blessés. Les auteurs voulaient faire avancer la cause de l’unité italienne.

Il faut sans doute rattacher à la même génération d’attentats, les premières attaques des nihilistes russes. Eux aussi choissent soigneusement leurs cibles parmi les princes de la terre. Eux aussi vivent dans des milieux relativement étroits, activement surveillés par la police. Eux aussi n’ont que des moyens très modestes de faire connaître à l’extérieur le sens de leur acte dans un empire tsariste où la grande presse n’existe pas. Paradoxalement, le roman qui en dresse un portrait féroce leur assure une célébrité, largement posthume. Qui, en effet connaîtrait, leur combat si Dostoievski n’avait écrit Les Réprouvés, publié en 1870? Mais qui, exactement, lisait alors Dostoievski?

L’anarchie, la révolution, l’imprimé

L’équilibre médiologique des grands attentats bascule après 1880. Ce ne sont pas tant les techniques mises en œuvre qui sont nouvelles que la naissance de grandes organisations capable de construire une représentation collective des attentats avant qu’ils aient lieu et de les légitimer; nouvelle aussi est l’existence de la presse populaire qui propage les nouvelles et leur donne un sens de façon inédite.

Plusieurs vagues terroristes traversent en effet l’Europe atteignent les Etats-Unis. Les années 1892-1894 est particulièrement meurtrière à Paris, où agissent en quelques mois Ravachol, Auguste Vaillant, Emile Henry, Caserio. Les attentats contre le tsar, ses ministres et ses policiers se multiplient. Le 12 septembre 1898 une vieille dame qui fut Sissi, impératrice, est abattue d’un coup de pistolet sur les bords du lac de Genève. Les anarchistes frappent en Italie et un président américain (MacKinley) meurt sous leurs coups en 1901. En 1905 et 1906 une vague d’attentats sans précédent – plusieurs milliers de morts et plus encore de blessés- accompagne, en Russie, une révolution avortée[4]. Leurs auteurs se recrutent dans une myriade de groupes et de groupuscules, au premier rang des quels l’0rganisation de Combat, bras armé du Parti Socialiste Révolutionnaire, mais aussi, après 1903, les anarchistes, ainsi que des groupes divers, souvent nationalistes, répartis du Caucase à la Baltique. L’attentat devient une réalité presque banalisée de la vie politique. Un témoin écrit:

«des bombes étaient jetées sous toutes sortes de raisons, et parfois mêmes sans aucun prétexte; on pouvait découvrir des bombes dans des paniers de fraises des bois, des paquets postaux, des poches de manteaux…, sur des autels dans des églises…Tout ce qui pouvait voler en éclats explosait, les magasins d’alcool, les postes de police, les statues de généraux russes… les églises.»

Plusieurs caractéristiques semblent communes à ce «second âge» du terrorisme, tant dans la production de l’attentat que dans les vecteurs par lesquels il est connu et interprété. Ce qui est nouveau en premier lieu, c’est l’organisation des milieux dans lesquels recrutent les terroristes et les rapports étroits qu’entretiennent les «partis» et les «internationales» avec le monde de l’imprimé.

L’écrit révolutionnaire et la conception des attentats

La «propagande par le fait» et ses divers avatars nationalistes et révolutionnaires ne sont nullement gratuits. Ils s’appuient sur une doctrine qui les justifie et fournit un cadre de pensée à ceux qui veulent passer à l’action. Les grandes organisations révolutionnaire, avec leurs hiérarchies, leurs congrès, leurs résolutions, assument la fonction d’autoriser les actes et de les justifier. Elles demandent à l’imprimé d’en diffuser le contenu tandis que les théoriciens du mouvement multiplient les opuscules traduits, transportés, diffusés par une myriade de librairies minuscules. En cela, les auteurs d’attentats anarchistes et leurs émules – même si beaucoup de ceux qui passent à l’acte gravitent en fait à la périphérie des groupes organisés – appartiennent de plein droit à la culture révolutionnaire du XIXe siècle dont Régis Debray (Cours de médiologie générale) a montré qu’elle était totalement fille de l’écrit. Ces révolutionnaires sont des auteurs de tracts, de brochures, de journaux militants; ils lisent et font lire; ils animent des imprimeries, plus ou moins clandestines; ils sont protes, imprimeurs, rédacteurs, journalistes.

Lorsqu’ils ne lisent pas, ils écoutent: l’organisation politique, avec ses passages obligé, la réunion, le congrès, la motion, le meeting, est le second vecteur de leur information. C’est là que les futurs auteurs d’un attentat apprennent ce qu’est l’anarchie et ce qu’ils doivent faire. Que l’institution à un moment se dérobe à l’action directe, et désavoue ses auteurs, peu importe. C’est elle qui a porté la représentation de l’événement avant même que ce dernier ne se produise. Considérons par exemple les mémoires des anarchistes parisiens[5]. Partout on y trouve des réunions et des tracts, des journaux et des livres. Que raconte Ravachol dans les Mémoires reconstituées à partir des récits qu’il fit, en prison, aux deux policiers qui le surveillaient? Il rappelle que c’est à la lecture d’un livre, Le Juif Errant, d’Eugène Sue, que commence sa formation politique ( il devient anti-clérical); une conférence «faite à Saint-Chamond par Mme Paul Minck, collectiviste», achève de le convaincre. D’autres réunions publiques lui donnent le désir de lire:

«Tous ces discours m’ébranlèrent et, à la sortie de cette réunion, j’ai demandé à mon ami Nautas s’il y avait des écrits qui traitaient de ces matières. Il me répondit que oui, que le journal Le Prolétariat imprimé à Paris me mettrait au courant de toutes ces questions.»[6]

Et Ravachol de continuer:

«Ce qui m’avait tant poussé à continuer l’étude des problèmes sociaux, c’était aussi la première lecture du Prolétaire qui parlait en faisant l’apologie de la Commune de 1871, et des victimes du nihilisme russe. Je l’avais tellement lu et relu, que je le savais presque par cœur. J’avais alors vingt à vingt et un ans. Je lisais aussi un journal quotidien collectiviste Le Citoyen de Paris. Dès le début, je comprenais difficilement leurs idées, mais en persévérant je suis parvenu à voir qu’elles étaient bonnes.»

La Commune, le souvenir des nihilistes russes: c’est par le récit que se constitue une histoire collective, le sentiment d’appartenir à un monde, la geste des héros. Ravachol va même fréquenter des cours du soir et même suivre les leçons de chimie. Pour apprendre à fabriquer une bombe. On en trouve pourtant les recettes dans les pages des journaux anarchistes, sous la rubrique «Etudes scientifiques» ou « Produits antibourgeois», depuis que la réunion de l’internationale anarchiste à Londres, en juillet 1881, a recommandé de substituer « à la propagande verbale et écrite, dont l’inefficacité est démontrée, la propagande par le fait et l’action insurrectionnelle»[7].

Journaux révolutionnaires et groupes russes

Dans la Russie du tournant du siècle, plus urbanisée, mieux éduquée que celle des années 1870, les auteurs de la grande vague d’attentats de 1905 et 1906 sont aussi capable d’énoncer collectivement le sens de leur action et soucieux de le faire connaître par l’imprimé. Les mieux organisés possèdent des journaux, fabriquent des tracts. Les anarchistes russes à Genève sont désignés du nom de leur journal Pain et Liberté. Il arrive à leurs camarades restés en Russie de prendre d’assaut une imprimerie et de forcer sous la menace, les ouvriers à imprimer leurs proclamations[8]. Leur prose n’est pas dépourvue d’une certaine grandeur. Un manifeste de 1909 développe une sorte d’esthétique de la violence:

«Prenez les piques et les marteaux! faites sauter les fondations des villes vénérables! Tout est à nous, hors de nous il n’y a que la mort … Tous dans les rues! En avant! Détruisez! Tuez!»[9]

Ne systématisons pas cependant. De nombreux terroristes, situés souvent aux marges de l’empire et recrutés dans les milieux déshérités de la Russie prolétaire et paysanne, demeurent en marge du monde de l’écrit. Ceux-là se vantent «de n’avoir jamais lu un livre de leur vie» et d’être néanmoins capable de reconnaître à première vue la cible d’un attentat: les «riches» qui possèdent un manteau de bonne laine; ceux-là mettent une bombe sous un train bondé, ravagent un café d’Odessa, tandis que leurs prédécesseurs politiquement plus éduqués choisissaient comme cibles grands-ducs et policiers.

Diffuser la nouvelle: le jeu nouveau de la grande presse

Dans l’Europe alphabétisée des années 1900 – en 1914, en Allemagne comme en France, en Angleterre ou en Belgique tous les conscrits savent lire – une autre presse se fait l’écho des attentats. C’est elle qui en propage la nouvelle, qui en interprète la signification, en construit la légende. Notons que la photographie, encore coûteuse à imprimer, est rare dans la presse. C’est la gravure, violemment coloriée, qui, en première page du Petit Journal, raconte à la foule l’arrestation de Ravachol, le coup de pistolet de Vaillant, la bombe du Café Terminus. C’est cette presse qui offre à un public urbain les moyens symboliques de conceptualiser, à travers la notion, alors neuve, de fait-divers, la violence urbaine.

La bande à Bonnot (1912), avec ses dérives sanglantes, ses entreprises de «récupération individuelle» si proches du banditisme, son goût des voitures et des armes à feu, appartient en fait à un autre monde culturel et technique que celui des aristocratiques jeunes gens qui vingt ans auparavant, en Russie, tentaient de poignarder des grands ducs. Bonnot et ses compères, faux anarchistes, vrais petits voyous, appartiennent de plein droit à la pègre urbaine de ce début de siècle. Ils fuient en automobile, coûteux véhicule dont la possession est encore refusée aux commissaires de police. L’une des premières photographies de presse, retouchée à l’extrême, offre un «instantané» de la poursuite, pris dans le fascinant jeu de miroir des rétroviseurs. La poursuite en voiture, le revolver brandi, la photographie de presse: ces nouveautés marquent la fin d’une époque. La bande à Bonnot illustre les nouvelles peurs urbaines bien plus que les constructions idéologiques de la propagande par le fait.

«Marmites» et pistolets: des technologies archaïques

C’est le double écho de l’imprimé, à destination du militant ou du grand public, qui caractérise l’âge médiologique de l’anarchisme. La technologie des armes en revanche semble peu importer. Les années 1880 voient peu de changement dans les techniques utilisées pour les attentats. Les «marmites» des anarchistes parisiens des années 1893-94 ont encore beaucoup de traits communs avec les machines infernales de la première moitié du siècle. Leur fabrication est artisanale, leur efficacité aléatoire. Comment procède Emile Henry, qui a pourtant présenté le concours de l’école Polytechnique, et qui a décidé de montrer aux mineurs de Carmaux que «seuls les anarchistes sont capables de dévouement» pour la cause ouvrière?

«Il possédait vingt cartouches de dynamite… et résolut de fabriquer une bombe à renversement. Pour faire le détonateur, il se procura, chez la dame Colin, papetière, 107 rue Lafayette, un étui en métal du prix de 1,50 F. le 4 novembre, à sept heures du soir, il acheta dans la maison de produits chimiques Billaut place de la Sorbonne, quatre kilogrammes de chlorate de potasse.»

Laissons là la description du rapport de police le concernant. Déposé sous le porche de la Compagnie des Mines de Carmaux, rue de l’Opéra, l’engin est emporté par deux policiers et explose au commissariat, tuant leurs collègues. Des engins du même acabit tuent plusieurs personnes au Café Terminus, blessent une enfant au domicile d’un juge, échouant à provoquer l’effondrement de l’immeuble, qui était le but premier de l’opération.

Cependant, en 1867, Nobel a breveté la dynamite. Les rapports de police russe indiquent qu’elle donne une efficacité sans précédents aux entreprises terroristes. Savoir faire et réseaux, d’ailleurs s’internationalisent: les techniciens des groupes de combats russes vont se perfectionner auprès des révolutionnaires bulgares, connus pour leurs qualités d’artificiers, et y apprendre les secrets de la « bombe macédonienne»

Plastic, nationalistes et photographie: le temps des militaires

En 1919 s’ouvre une nouvelle époque. En Irlande, l’Armée républicaine irlandaise, dans sa première configuration, lance une grande offensive contre les fonctionnaires anglais, les policiers, les bureaux de poste, qui aboutit, en 1921, à la création de la république d’Irlande. Dans les décennies qui suivent, les anarchistes héritiers du XIXe siècle sont encore les auteurs de nombre d’attentats mais émergent d’autres groupes qui vont faire de la terreur une arme: les armées de libération nationale et les militants des décolonisations. Leur organisation est différente; leur armement aussi; les vecteurs, enfin, qui propagent l’image des attentats sont entièrement neufs. La photographie et la radiodiffusion introduisent des dimensions nouvelles dans la réaction des collectivités à la provocation terroriste.

Armes de guerre et organisation militaire

IRA, mouvements de résistance, Irgoun, FLN, OAS, voire les guérillas d’Amérique du Sud: les organisations qui utilisent l’attentat comme moyen d’action au cours du premier vingtième siècle sont bâties sur le modèle militaire. L’affirmation de leur légitimité en ce domaine est d’ailleurs un enjeu: l’occupant allemand traite de terroriste, sur les affiches et dans ses tribunaux, ceux qui se veulent les soldats de la résistance. Corrélativement, la construction des actes terroristes, de leur légitimité, de leur cible, se fait différemment, dans la dialectique qui s’installe entre des organisations représentatives, insérées dans le jeu démocratiques, et leurs «branches armées», plus ou moins étroitement liées au parti, au gouvernement provisoire, au mouvement de libération nationale dont elles se veulent les représentants. L’information et la formation, à l’intérieur, sont véhiculées par les réseaux du temps: courrier et téléphone, machines à écrire et brochures multigraphiées, avec cependant toujours un temps de retard. Les exigences de la clandestinité font que perdurent à l’époque des communications de masse, l’usage des messagers qui portent eux-mêmes des instructions orales; on utilise peu le téléphone, facilement mis sur écoute, et rarement la poste, contrôlée par les pouvoirs publics. L’usage de la radio lui-même est dangereux. Des réseaux de communication alternatifs se construisent qui utilisent autrement les techniques disponibles.

L’armement des auteurs d’attentats évolue: plus souvent qu’au siècle précédent ils utilisent des armes de guerres, prises parfois à l’armée «d’occupation». Les pains de plastic, les détonateurs, les mitraillettes apparaissent dans l’arsenal terroriste, en Algérie notamment. D’où peut-être une plus grande «efficacité», difficile à mesurer. On constate en effet que le nombre des morts tend à devenir plus élevé. Là où un révolutionnaire italien assassinait un prince, un attentat dans marché algérien tue vingt personnes. Effet technique ou choix politique? Marc Ferro a montré, en effet, que le choix des cibles correspondait à la volonté de faire passer un message explicite. Le FLN s’attaque d’abord aux édifices de l’Etat français pour montrer qu’il est illégitime sur le sol algérien; il s’en prend ensuite aux Français d’Algérie pour les faire fuir et frappe finalement à l’aveugle dans les lieux fréquentés par les Algériens pour affirmer son pouvoir… L’IRA dans un premier temps détruisait des bureaux de poste anglais; elle frappe dans les années 1970, des cortèges entiers… A cet égard on ne peut que noter une coïncidence: lorsque les médias étaient peu répandus et peu puissants il fallait frapper un prince pour se faire entendre; dès lors qu’ils sont efficaces et diffusent massivement l’information, le choix des victimes se démocratise tandis que leur nombre s’élève…

Photographie et radiodiffusion: des récits neufs de l’attentat?

Les moyens de faire connaître au loin l’attentat et ses suites changent en effet profondément. La génération qui va de l’IRA aux violences de la décolonisation rencontre deux nouveautés techniques importantes: la photographie de presse et la radiodiffusion. Celles-ci suffisent-elles à produirent une «économie» différente de l’acte terroriste? La question est difficile à juger, ne serait-ce que parce qu’il y a non pas une mais des configurations de la radio ou de la presse illustrée, assez différentes selon les pays et les lieux. En France, le Paris-Soir de 1923, même s’il est construit sur une économie de l’image, n’est pas le Match de 1962. L’écoute de la radio dans l’Allemagne de 1933 n’est pas la même que celle des transistors dans l’Algérie de 1962. Quelques éléments émergent cependant. En premier lieu, le rôle spécifique de la photographie, complexe, multiple, dont on a mesuré quelques effets spécifiques.

L’attentat et la photographie de presse

L’usage de la photographie de presse – et notamment de l’instantané – transforme l’enregistrement collectif de l’image de l’attentat. La photographie semble attester de la réalité du geste. Pourtant qu’on ne s’y trompe pas: les clichés flous, grisés, mal tramés que reproduisent les journaux ne montrent que ce que l’on veut bien y voir. En 1934, un photographe de Paris-Soir prend un instantané de l’assassinat, à Marseille, du roi Alexandre Ier de Yougoslavie et du ministre français Barthou. C’est la légende portée sous la photo qui nous assure que le petit homme à la silhouette floue, posté sur le marchepied de la voiture, est bien l’assassin, qu’il s’appelle Vlach et qu’il lutte pour l’indépendance de la Croatie. Plus tard, Match nous expliquera à grand renforts de cercles entourant les visages, de croix dessinées sur le sol, et d’agrandissement flous que oui, Lee Harvey 0swald était bien posté là le jour de l’assassinat de Kennedy, et que non – ou peut-être oui? – il n’y avait pas de second tireur…

Ces photographies choc en revanche font entrer l’attentat dans le grand circuit de la marchandise. On les paye cher à leurs heureux propriétaires, qu’ils soient photographes de presse ou amateurs. Les agences de presse, et les grands journaux s’en assurent le contrôle, via les réseaux de transmission et les agences de presse, pour les transformer immédiatement en tirages sonnants et trébuchants. Témoin la photographie de la mort d’Alexandre II. Son auteur l’ expédie immédiatement via le réseau téléphonique, bloque les liaisons vers Paris et assure à son journal l’exclusivité de l’image pour quelques heures, le temps que se multiplient sur le pavé parisien les éditions spéciales. Les photographies de l’enterrement du roi font l’objet, quelques jours plus tard d’un « exploit technique» dans l’acheminement de l’information dont Paris Soir se fait gloire auprès de ses lecteurs. L’essentiel, ce n’est plus ce qu’il y a sur la photo, c’est de l’avoir avant les autres…

Cette grande presse illustrée dans les années de l’entre deux guerre assure des fonctions dévolues plus tard à la télévision. Elle se met en scène elle-même comme média capable de souder la communauté, de désigner le bien et le mal, bref, d’attester de l’effet de l’attentat sur la communauté après en avoir annoncé la nouvelle. Témoin Le Figaro en 1932 au lendemain de l’annonce de l’attentat contre Paul Doumer. Cyclistes, éditions spéciales, annonces lumineuses, c’est dans l’espace urbain de l’écrit que se construit l’émotion collective:

«Devant les imprimeries, les papeteries, des grappes humaines guettaient les crieurs, entouraient les marchands. Tous les yeux étaient braqués sur le coin de la rue où déboucherait le cycliste porteur des dernières nouvelles. Durant toute la soirée, sur les boulevards, la foule n’a cessé de circuler, se massant devant les journaux et les enseignes lumineuses. Là, comme ailleurs, même réaction: «M. Doumer n’était pas un homme politique. Pourquoi l’atteindre?»Jusqu’à une heure avancée de la nuit, Paris a connu une fièvre intense. Il a communié dans la même ferveur patriotique, maudissant ce geste homicide, réclamant justice impitoyable et souhaitant le rétablissement du chef de l’Etat.»

Par ailleurs, les images liées aux attentats se diversifient. Seuls le dessin et la gravure permettent de reconstituer le moment de l’attentat dans bien des cas. La presse y a encore recours lors de l’attentat du petit clamart. En revanche, les photos du lieu du drame permettent d’en expliquer la technique, proposant au lecteur une curieuse identification avec son ou ses auteurs. Le corps des victimes, les visages défigurés, les traces de sang sur l’asphalte font la une.

La photographie de presse, en particulier celle des magazines illustrés, s’inscrit alors dans la rhétorique complexe qui accompagne la production du sens de l’attentat. Centrée sur les victimes, elle insiste sur l’horreur du geste, stigmatise les auteurs, incite à la compassion. Le 7 février 1962 l’OAS en déposant un pain de plastic au domicile d’André Malraux atteint une petite fille de quatre ans, défigurée et rendue en partie aveugle. La photographie du visage ensanglanté de la fillette, reproduite par les journaux et notamment Match, contribue à détacher l’opinion métropolitaine de l’OAS. Aujourd’hui, des revues d’histoire ne publient plus ces clichés et leur substituent un portrait de l’enfant avant l’attentat[10]. Une jurisprudence complexe a élaboré ce qu’était le « droit à l’image des victimes». La sensibilité à évolué sur le respect de la dignité des passants ordinaires. Nos sociétés plus démocratiques accordent aujourd’hui à la victime anonyme les égards autrefois dus aux têtes couronnées.

A l’inverse, lorsque les photographies illustrent les circonstances techniques de l’attentat et que les légendes en expliquent la méthode, elles contribuent à en historiciser et à en dédramatiser le geste. La façon, enfin dont sont photographiés les auteurs des attentats fait partie procédures qui proposent une interprétation des choses. Paris-Soir montre en 1934 à ses lecteurs une photographie du cadavre de l’assassin d’Alexandre Ier, étendu sur le sol d’un poste de police, apparemment roué de coups ( par qui? la police? la foule?). Son apparence épouvantable, ses vêtements déchirés attestent la validité d’une première analyse: c’est bien là un apatride peu recommandable.

«Ils avaient leurs portraits sur les murs de nos villes»

Les photographies de ceux qui sont soupçonnés d’être les auteurs, passés ou à venir, d’attentats terroristes, trouvent d’autres vecteurs que la grande presse. Affichées aux murs des gares et des bureaux de poste, elles appellent toute la population rassemblée à dénoncer les suspects. La Gestapo experte en propagande, placarde ce qui deviendra, sous la plume d’Aragon, «L’affiche rouge»: les photographies assemblées des membres du réseau Manoukian, appelés «terroristes» en ces temps. Lorsqu’il écrit «Ils avaient leurs portraits sur les murs de nos villes, Noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants…» Aragon ne se trompe pas sur l’effet que le placard est censé produire auprès des passants. Et la police allemande, en 1972 encore, rassemble sur une seule affiche, avec promesse de récompense, le portrait de tous les membres de la bande à Baader, format photo d’identité. La seule juxtaposition des visages fait sens: c’est bien d’une bande qu’il s’agit, puisque l’on peut en ranger les membres en série bien ordonnée.

A l’inverse, l’usage s’est acquis depuis peu, d’ériger en l’honneur des victimes des murs d’images qui leur restituent un visage. Il existe ainsi un monument aux victimes de l’attentat de Bologne, un autre dédié aux victimes de la destruction de l’immeuble fédéral d’Okhlahoma City aux Etats-Unis. Des murs d’images spontanés se sont créés à New-York au lendemain de l’attentat. Certains sont disponibles sur le net. Des visages de victimes, reproduits par la photographie accompagnent aussi les manifestations de protestation qui suivent un attentat. Là aussi ils ont une fonction: restituer une individualité et une dignité aux morts anonymes. On peut alors s’interroger sur leur absence, lorsque justement, ils ne sont pas là. Pourquoi tant de plaques aux morts de la résistance sur les murs de nos villes, et aucune trace des victimes des attentats des métros Saint Michel ou Orsay à Paris?

La radio: participer au drame

La radiodiffusion apporte, par ailleurs, d’autres dimension au drame. En premier lieu, comme la photographie, elle apporte une information qui paraît neuve sur le moment de l’événement.

Ce que la radio apporte de neuf, c’est d’abord, parfois, l’illusion d’assister en direct à l’évènement. Elle apporte aux auditeurs l’écho du coup de feu, les cris de la foule, l’affolement des proches.. Mais que signifie exactement, cette « présence» de l’auditeur? Probablement le sentiment d’une expérience partagée. Sans doute pas un surcroît de compréhension. Les archives sonores en témoignent: l’enregistrement brut des faits est rarement compréhensible. Témoin ce reportage sur, l’attentat contre Pierre Laval enregistré en direct le 12 août 1941, par Radio Paris. Le commentaire compassé de la cérémonie – on inaugurait les locaux de la Légion des Volontaires contre le Bolchevisme – s’affole soudain, donnant aux auditeurs l’illusion de participer en direct à l’événement.

«Mais que se passe-t-il? (on entend distinctement deux coups de feux, puis le brouhaha de la foule) … Monsieur un attentat. Il vient d’y avoir un attentat. Un homme avec un revolver vient de tirer sur… sur Laval… doucement… On vient de tirer sur Laval. Enregistrez! (bruits)… Un homme avec un revolver a tiré sur Laval… Laval… Continuez à enregistrer. Qui est-ce qui a été tué… Yen a un qui a été tué… Qui? Laval… M. de Brinon? … J’ai vu le revolver. J’ai vu l’homme… Qui?… J’ai vu les coups comme ça devant moi…»

Une autre voix «Que personne ne sorte. Personne ne passe… Ceux qui sont au fond sortez.»

Des cris «A mort!».

Si l’on considère le détail des propos, le récit lui même ne dit pas grand chose, sauf l’affolement de la foule – et l’opiniâtreté du reporter qui exhorte ses collègue à continuer à enregistrer. C’est lorsque le journaliste retrouve ses esprits et qu’il reprend son rôle de médiateur que le reportage donne un sens, avec quelques minutes de recul, au brouhaha précédent:

«Mes chers auditeurs, il vient de se passer une chose terrible. Un homme se trouvait à l’angle du portail, dehors, là, et a attendu le moment précis où le cortège officiel sortait et a tiré un coup de revolver, cinq coups de revolver, vous les avez sans doute entendus, dans le dos absolument de Monsieur Laval et de Monsieur Déat qui venaient de franchir le seuil. J’ai vu Monsieur Laval avancer encore de deux ou trois mètre, entrouvrir un peu son veston, porter la main à sa poitrine et dire « Je suis touché! Je suis touché!».

Faisant preuve d’un sang froid remarquable, le journaliste livre alors une lecture politique improvisée de l’événement: ce coup de feu est bien la preuve que la création de la légion est importante puis des«communistes à la solde de l’étranger» ont tenté d’en perturber la création[11]…

Autres lieux, même confusion. Le 20 janvier 1948, une bombe explose pendant un discours (en langue indienne) de Gandhi. La radio était là: on entend le bruit de la bombe, on devine le désarroi, vite maîtrisé, de l’orateur… Le fracas de l’explosion, cependant, ne signifie rien pour un auditeur, même attentif. Il faut, pour y «entendre» un attentat, qu’un commentaire en explique au moins le contexte immédiat.

Construire une communauté d’émotion

Si la radio rapporte, avec toute ses ambiguités, la «présence réelle» de l’attentat, elle a une autre fonction, sans doute plus importante: elle contribue à construire avec une efficacité sans précédent une communauté d’émotion autour du drame. Ce que le bouche à oreille faisait en une soirée dans les cabarets du Paris révolutionnaire, la radiodiffusion le fait en quelques heures à l’échelle des millions d’auditeurs. Il devient plus facile de construire et de contrôler l’émotion populaire, de faire basculer la réaction face à l’événement de l’analyse politique, ou historique, vers l’émotion partagée, la reconstruction de la communauté autour du sentiment d’avoir été agressée.

Cette construction de l’opinion se fait de façon privilégiée dans un cadre national. Avant que la télévision n’occupe cette place, c’est autour du poste qui diffuse les «informations» que se rassemblent les auditeurs, dans des rendez-vous ritualisés où les reporters se font l’écho du spectacle du monde et où les éditorialistes en proposent une interprétation. Les grands networks américains, les «postes nationaux» en Europe, sont, dans les années quarante et cinquante, des lieux stratégiques pour la construction de l’opinion. Les transistors ne prennent le relais et n’élargissent l’audience qu’après les années soixante. Lors de la guerre d’Algérie, par exemple, c’est la radio qui apporte, jour après jour, la sinistre litanie des campagnes d’attentats concurrentes du FLN et de l’OAS. En 1961 les Français, outre les postes «classiques», qui, sur ondes longues, reçoivent France Inter ou Radio Luxembourg, possèdent un million et demi de transistors. En Algérie, on compte 500.000 postes, surtout entre les mains des Européens mais l’auditoire musulman augmente en moyenne de 30 % par an entre 1955 et 1961[12]. Les soldats possèdent des transistors, faciles à emmener avec soi, à écouter partout. L’OAS en est conscient qui fait de la radio un objectif et réussit à diffuser, le 5 août 1962, une émission pirate sur les ondes officielles à Alger avant de détruire à l’explosif le bateau à partir duquel ses émissions sont brouillées.

La radio cependant s’inscrit dans un système plus général des médias; elle se combine à la presse, et ne s’y substitue pas. Lorsque, dans les années 1970, commencent les attentats terroristes du Moyen-Orient, chaque pays parmi les protagonistes du conflit, possède un système d’information contrôlé qui associe la ou les stations de radio nationales à la presse. En Israël, en Syrie, en Jordanie, au Liban, en Egypte, chaque camp développe son analyse et ses discours au sein de médias – imprimés et hertziens – qui associent étroitement un territoire, un gouvernement, une langue et une analyse partisane. Presse et radio d’état contrôlent précisément la propagation de la nouvelle et la construction de son interprétation. En outre, un média plus ancien, réfugié dans une «niche» peut face à un grand attentat, jouer un rôle spécifique. C’est le cas par exemple des stations émettant sur ondes moyennes qui, aux Etats-Unis, sont essentiellement communautaires et régionales. Au lendemain de l’attentat qui détruit l’immeuble fédéral d’Okhlahoma City, ce sont ces stations régionales qui aident les Américains choqués à effectuer une sorte de travail de deuil: des animateurs parfois spécialement recrutés, des religieux animent jusque tard dans la nuit de longs talk shows où les auditeurs, choqués d’avoir appris que le « terroriste» était américain, déversent leur craintes et leur colère. Ces petites stations oubliées sont, l’espace de quelque semaines, l’outil de la reconstruction d’une identité collective…

Le temps des grands réseaux: l’avion et les télévisions

Qu’est-ce que la généralisation de la télévision apporte à ce paysage déjà compliqué? Une dimension nouvelle dans l’internationalisation. Ce n’est pas un hasard, certainement, si au milieu des années soixante, commencent les grandes séries d’attentats qui impliquent à la fois des avions assurant des liaisons internationales et la couverture systématique des évènements par la télévision. Les Palestiniens, écrit Jeffrey D. Simon, anticipent un peu sur le système technique de la télévision lorsqu’ils prennent en otage les athlètes israéliens à Munich en 1972. Certes, ils ont choisi le lieu et le moment parce que toutes les télévisions du monde (développé) – et au premier chef la télévision américaine – étaient là, rassemblées, avec des moyens de transmissions transcontinentaux extraordinaires pour l’époque: les capacités des satellites étaient alors modestes et il fallait un événement extraordinaire comme les Jeux olympiques pour en mobiliser le réseau. Commence alors une longue série d’actes terroristes, que le relais télévisuel diffuse à une échelle nouvelle: « le satellite va distribuer la paranoïa terroriste tout autour du monde et l’ère des satellites globaux va grandement bénéficier aux terroristes dans leur campagne de violence» écrit McLuhan.

Décalages

Ces «actes terroristes» sont cependant assez différents dans leur forme et méritent d’être spécifiés car tous ne s’insèrent pas de la même façon dans le système des médias. il y a en premier lieu des explosions en vol d’avion, – Lockerbie en 1988 – , des prises d’otage aux buts variés: obtenir la libération de prisonniers, ou obtenir l’accès aux médias pour délivrer à l’opinion de pays indifférents un message.

C’est ainsi que l’un des premiers détournements d’avion est opéré par des nationalistes croates, un homme et une femme. Ce qu’ils exigent? Faire connaître la cause des nationalistes croates. De façon assez significative, ils «pensent» leur acte dans un cadre technique déjà désuet. Ils ont placé une bombe à Grand Central Station à new York et exigent qu’un texte qu’ils ont rédigé passe en première page de cinq grands quotidiens américains[13]. Réalistes, ils expliquent qu’ils n’auraient jamais eu l’argent nécessaire à un encart publicitaire (50.000$) et «que de toutes façons, personne ne croit la publicité…»[14].

On peut rapprocher ce décalage des sensibilités de celui qui existe dans l’Italie des années 1970 entre les Brigades Rouges et leurs émules et la société italienne. Cette dernière est en train de se convertir à l’âge de la télévision alors que les vieux communistes des BR, qui construisent leurs analyses et leurs modèles d’action sur ceux des révolutionnaires de 1900, sont tout entiers des hommes de l’écrit. Il suffit de lire les mémoires de leurs chefs historiques pour mesurer à quel point ces derniers sont demeurés des hommes de l’écrit, attachés à négocier la moindre ligne des tracts qu’ils rédigent jusqu’à devenir incompréhensibles à tous, même à eux mêmes[15]:

«A peine l’expérience de l’attentat était elle racontée ou écrite dans un tract, elle devenait plus rigide, schématique, lointaine. Nous discutions sur des virgules, sur des adjectifs, le tract devait refléter une ligne absolument communiste et parfaite. Il en sortait des propos incompréhensibles. Il y avait un grand désir de s’exprimer, mais nous n’avions pas trouvé notre langage. Nous avons pris un vieux langage et nous l’avons fait coller à une pratique qui n’avait rien à voir.»

Les BR et leurs émules vont, certes, assassiner un présentateur de télévision, mais leurs cibles principales deviennent, surtout après 1977 les journalistes et éditeurs de la presse écrite sur laquelle ils veulent faire pression.

Terrorisme et télévision

Pourtan,t la télévision, dans le même temps, élabore une sorte de langage propre pour rendre compte du terrorisme. C’est la télévision américaine qui est principalement concernée. Il ne faut pas, en effet, anticiper sur l’internationalisation de l’économie des images. Les chaînes de télévision dans les années 1970-1980 sont construites pour des publics nationaux. Elles ont succédé à la radio dans la fonction de rassembler l’audience et de construire une communauté de sentiment. Et, même si, techniquement, des satellites existent qui peuvent, ponctuellement , apporter des images depuis l’autre côté des mers, c’est à l’intérieur d’une communauté de langue et d’un contexte culturel et politique nationale que se construisent les interprétations. Les auteurs de nombreux actes terroristes le savent bien qui visent essentiellement des avions ou des biens américains à l’étranger parce que c’est le moyen de faire pression sur le gouvernement américain en mobilisant son opinion publique. Les Européens, bien souvent, ne sont que les spectateurs d’un drame qui se joue ailleurs.

Or le système politique et médiatique américain s’habitue en quelque sorte à la provocation. Les chaînes élaborent en premier lieu un schéma pour rendre compte du drame lui même. La première fois que les Américains sont captivés par la couverture continue d’un événement tragique par la télévision, c’est lors de l’assassinat du président Kennedy. Pendant quatre longs jours et nuits en novembre 1963 le public fait l’expérience de reportages «non-stop»qui atteignent un moment particulièrement dramatique avec l’assassinat en direct de Lee Harvey Oswald. Mais il semble que cette longue couverture, scandée par la prestation immédiate de serment du vice-président Johnson à bord d’Air Force One, l’appel aux prières des Américains lors du discours à l’arrivée à l’aéroport, puis la retransmission des funérailles du président défunt, ait en fait contribué à calmer l’opinion en lui montrant, à travers l’image diffusée des rituels de la transmission du pouvoir, que la continuité et l’autorité de l’Etat étaient assurés.

Les longues crises qui ponctuent les nombreuses prises d’otage des années 1970 et 1980 voient une sorte de schéma se mettre en placepour couvrir les actes de terrorisme. D’abord des informations sur l’attaque elle-même, puis des spéculations sur ses auteurs, ensuite de longs interviews à la télévision et dans la presse sur les stratégies de réponse possible; enfin des reportages sur les proches et les familles des victimes. déplacent en effet le regard des spectateurs du moment même du drame (le détournement de l’avion). Si la négociation dure longtemps, le regard se déplace vers l’un des protagonistes principaux de la négociation: la Maison Blanche. C’est alors la figure du président qui est en question, son autorité, son calme, sa capacité de compassion. La télévision peut jouer un rôle propre dans la négociation. En décidant de faire apparaître à l’écran soir après soir le nombre de jours de détention des otages américains en Iran, CBS joue de son pouvoir d’imposer un agenda politique et force la Présidence américaine à l’action.

La télévision américaine peut aussi dramatiser l’événement au delà même de ce qu’avaient prévu ses auteurs. La prise en otage des passagers du vol TWA 847 est un exemple majeur de dramatisation. Le président Reagan interrompra les programmes pour annoncer en personne la libération des otages. Les terroristes avaient démontré combien ils étaient disposés à utiliser le média en acceptant que le pilote tienne une conférence de presse tandis qu’un pistolet était dirigé sur sa tempe. «Le détournement» était la « top story» aux USA pendant ces deux semaines. Il y avait continuellement des flash d’information. Au point que dans les semaines suivantes, le Congrès demande une enquête et que l’association des directeurs de l’information de la radio télévision du organiser des conférences de presse pour défendre leur action. Tout un débat en partie académique s’ouvrit alors qui dure encore, les spécialistes se disputant sur le fait que les terroristes « utilisent» les médias, que ces derniers accentuent le moment de crise et l’interprètent en termes de politique nationale, limitent les possibilités d’intervention des autorités, contribuent à prolonger les épisodes terroristes en leur assurant une publicité… Débat qui fait partie de la construction sociale du récit terroriste.

Satellites, bombes et vidéo

Comment situer l’attentat de New York au terme de cette longue généalogie? Il marque sans doute une étape nouvelle. Dans ses motifs de l’attentat d’abord, mais ceci, nous en avons convenu, est en dehors de notre propos. L’attentat de new York n’appartient pas à l’héritage anarchiste et revolutionnaire, il n’est que partiellement parent des mouvements de libération nationale des premières vagues d’attentat initiées par les Palestiniens, laïcs et nationalistes. Il associe dans une perspective transnationale une cause religieuse et la haine de ce que les Iraniens déjà, désignaient comme le «Grand Satan».

Rien d’étonnant alors à ce que les réseaux qui montrent l’événement et en diffusent l’image, soient eux-aussi transnationaux. En direct sur CNN, l’image a été (presqu’immédiatement) disponible sur les écrans des télévisions nationales européennes, construisant cette audience globale qui fut par exemple celle de l’enterrement de Lady Di. Aujourd’hui des caméras vidéo tournent toujours et partout. Les images terribles des avions percutant les tours sont celles d’une société de télésurveillance généralisée. On sait par quels satellites elles sont acheminées vers l’Europe, l’Asie, le Moyen 0rient. Reste cependant à savoir comment elles sont vendues, à quel prix et comment. Ce qui est retransmis et ce qui ne l’est pas. Deux journalistes français tournaient dans la tour N° 1 avec les pompiers de New York le matin de l’attaque. Les spectateurs américains de CBS ont vu leurs images en mars 2002. Leurs homologues français ont eu droit à ces mêmes images en septembre 2002. Question de droits et de marché. L’immédiateté a un coût et sa diffusion acquiert de surprenantes lenteurs.

Reste à savoir aussi comment se construit l’interprétation de l’événement, ou plus généralement la façon collective de vivre un deuil et une souffrance. Autant de collectivités, autant de cadres de saisie, autant de voies d’accès à l’image aussi. On l’a vu lors de la guerre du Kosovo: les spectateurs russes n’avaient ni les mêmes images, ni les mêmes sentiments que les européens «de l’ouest» face à la réalité de l’exode. Beaucoup de téléspectateurs sont abonnés au câble et au satellite: ceux-là avaient des voies d’accès différentes à l’image. Tous les membres des communautés immigrées en Europe qui reçoivent via les petites coupelles de réception, autorisées en France depuis à peine vingt ans, en direct les images des télévisions du Maghreb avaient aussi – et sans la barrière de la langue – accès à d’autre interprétations… Pourquoi appelons nous étrangement du mot japonais kamikaze la figure d’un musulman qui affirme mourir pour sa foi. Pourquoi le Président Bush parle-t-il de croisade et rappelle-t-il Pearl Harbor? Qu’en est-il des images de l’Amérique souffrante, transformant ses victimes en héros?

Qu’en est-il aussi des messages émis par les auteurs – présumés – de l’attentat. Ces bandes vidéo – vecteur communication banal au Moyen-orient et au Pakistan, mais neuf dans ce contexte. Qu’est-ce qu’Al Quaïda et qui finance une télévision par satellite «régionale» pour utiliser le terme technique en usage dans le bureau de l’Union Internationale des télécommunications? Comment traduire, dans l’affolement du «prime time» la revendication d’un attentat lorsqu’elle passe par la récitation d’un poème?

Catherine Bertho-Lavenir

Notes

[1] G Lenôtre, Les derniers terroristes, Paris, 1932, p. 4.

[2] Alfred Fierro, Histoire et dictionnaire de Paris, recense la liste des attentats commis à Paris p. 692-93.

[3] Des canons de fusils sur un chassis incliné disposés au premier étage d’une maison destinés à faire feu simultanément.

[4] Anna Geifman, Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894-1917, p. 16.

[5] Ravachol et les anarchistes, présenté par Jean Maîtron, Julliard, 1964, p.55.

[6] Ibid.

[7] Ibid. p. 55

[8] Anna Geifman, op. cit., p. 131

[9] Ibid. p. 125

[10] Historia mars-avril 2002, p. 49

[11] Anthologie du XXe siècle par la radio, INA-France Culture. L’enregistrement semble avoir été «retravaillé» pour une re-diffusion légèrement différée (au Journal du soir?).

[12] Nathalie Buffet, «La presse choisit son camp» dans Historia, mars-avril 2002, p. 68.

[13] Du New York Times, du Washington Post, du Chicago Tribune, du Los Angeles Times et de l’International Herald Tribune.

[14] Jeffrey D. Simon, The Terrorist Trap, p. 112.

[15] Mario Moretti, Brigate Rosse, Una Storia italiana, p. 70. Les actions du Sentier Lumineux dans un pays rural où nombreux sont les illettrés sont lisibles selon d’autres codes: les délateurs ont la langue coupée, les «traîtres» voient leurs corps démembrés afin qu’ils ne puissent se reconstituer dans l’au delà… Chaque communauté lit les messages selon ses propres codes.

Catherine Bertho-Lavenir est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Clermont-Ferrand II et enseignante à l’Ecole Polytechnique Elle a publié La démocratie et les médias au XXe siècle (A. Colin, coll. U, avril 2000) et (avec F. Farbier) Histoire des médias de Diderot à Internet (A. Colin, coll.U, 1996), ainsi que La roue et le stylo, comment nous sommes devenus touristes (Odile Jacob, 1999). Elle a coordonné avec F.B. Huyghe le numéro 13 des Cahiers de Médiologie (Gallimard 2002), «La scène terroriste», d’où est extrait cet article.