C’est au début des années 1980 que les actes terroristes frappant des cibles juives ont atteint leur sommet statistique. Des incidents continuent cependant d’être enregistrés chaque année, selon un rapport que vient de publier un organisme s’occupant de la sécurité des communautés juives en Grande-Bretagne.

Depuis avril 2002, des groupes idéologiquement proches d’Al Qaïda ont pris pour cibles d’actes terroristes des communautés juives en Tunisie, au Maroc et à Istanbul, note Michael Whine, auteur du rapport Terrorist Incidents Against Jewish Communities and Israeli Citizens Abroad, 1968-2003, que vient de publier le Community Security Trust, organisation d’autodéfense des communautés juives britanniques. Cela n’a rien de nouveau, souligne-t-il: le point de départ de l’inventaire qu’il dresse se situe en 1968, première année où des groupes palestiniens s’en prirent à des cibles à l’étranger.

Depuis avril 2002, des groupes idéologiquement proches d’Al Qaïda ont pris pour cibles d’actes terroristes des communautés juives en Tunisie, au Maroc et à Istanbul, note Michael Whine, auteur du rapport Terrorist Incidents Against Jewish Communities and Israeli Citizens Abroad, 1968-2003, que vient de publier le Community Security Trust, organisation d’autodéfense des communautés juives britanniques. Cela n’a rien de nouveau, souligne-t-il: le point de départ de l’inventaire qu’il dresse se situe en 1968, première année où des groupes palestiniens s’en prirent à des cibles à l’étranger.

La plus grande partie de ce document de 42 pages est constitué par une liste chronologique des incidents recensés. L’examen de cette liste montre d’ailleurs que, durant les premières années, ce furent surtout des cibles directement liées aux intérêts israéliens que visèrent des groupes palestiniens, alors d’orientation séculière: avions ou agences d’El Al, offices du tourisme, représentations diplomatiques israéliennes.

Cependant, l’on voit rapidement apparaître dans la liste des centres communautaires juifs (110 incidents au total) ou des synagogues (80 incidents au total). A vrai dire, les auteurs de nombre de ces attentats n’ont pas été identifiés, et il est parfois délicat d’en déterminer la source: en effet, ces manifestations d’hostilité à l’égard de communautés juives ne relèvent pas d’un seul courant idéologique.

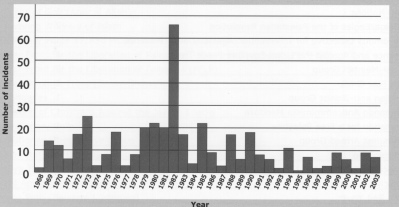

En fin de volume, Michael Whine esquisse une analyse des données recueillies. Le nombre maximal d’incidents recensés a été atteint en 1982, avec un total de 66 incidents à travers l’Europe occidentale, l’Amérique latin et l’Australie.

Statistique annuelle des incidents antijuifs et antiisraéliens en dehors d’Israël, par année, de 1968 à 2003 – tableau extrait de la brochure du Community Security Trust (© CST 2004).

En comparaison, les dernières années marquent une nette baisse: 2 incidents en 2001, 9 en 2002, 7 en 2003. Mais il faut aussi considérer la gravité de ceux-ci: par exemple, l’attentat à la bombe contre deux synagogues d’Istanbul le 15 novembre 2003 (23 morts et 300 blessés). A noter que ces statistiques comprennent également des attentats déjoués: en septembre 2003, la police allemande saisit des explosifs, armes et grenades qu’auraient prévu d’utiliser des néo-nazis lors d’une commémoration de la “nuit de cristal” (9 novembre) à laquelle devait participer le président Rau; le même mois, la police thaïlandaise affirme avoir découvert à temps un plan d’attentat contre un avion d’El Al; en Allemagne à nouveau, quatre membres d’un groupe islamiste sont accusés d’avoir préparé un attentat contre un musée juif à Berlin et un bar dont le propriétaire est juif à Dusseldorf…

En ce qui concerne la répartition par pays, c’est la France qui a enregistré – en chiffres absolus – le plus grand nombre d’incidents durant la période considérée, soit 51, suivie par l’Argentine (35), les Etats-Unis (34), l’Italie (33) et l’Allemagne (31).

Puisque le “nouveau terrorisme” semble viser les Etats-Unis et leurs alliés (donc Israël) et que l’état d’alerte contre le terrorisme en général atteint des sommets sans précédent, y a-t-il encore un sens à se concentrer sur les actes terroristes prenant spécifiquement pour cibles des juifs?

La réponse de Whine est affirmative. Il souligne les influences qui s’exercent à travers les frontières idéologiques: l’étude attentive de positions antijuives de groupes extrémistes montrent que l’évolution de celles-ci ne se fait pas en vase clos. En outre, si les communautés juives tendent maintenant à être bien préparées et protégées dans des pays où elles ont déjà fait l’expérience du terrorisme, elles peuvent encore représenter des cibles plus vulnérables dans d’autres pays.

Le rapport relève aussi l’évolution de méthodes terroristes. Dans les années 1960 et 1970, le recours aux armes à feu et aux lettres piégées occupait une place dominante. Aujourd’hui, les explosifs et voitures piégées sont les moyens les plus utilisés. Cela implique des préparatifs adéquats par rapport à ces menaces, mais sans négliger pour autant le contrôle attentif du courrier pour repérer des lettres ou colis piégés, etc.

Les groupes dont proviennent actuellement les menaces ne sont bien entendu plus les mêmes que dans les années 1970. Ainsi, les groupées terroristes d’extrême-gauche en Occident – impliqués dans plusieurs attentats visant des cibles liées à Israël – ont en bonne partie été détruits ou ont renoncé à l’usage de la violence. Depuis les accords de Madrid, il n’y a plus eu d’attentats commis en dehors du Proche-Orient par des groupes palestiniens séculiers. Aujourd’hui, c’est donc plutôt du côté de groupes islamistes qu’il faut s’attendre à des actions, sans négliger les problèmes que peuvent poser ici ou là des groupes néo-nazis.

En outre, Whine estime que de “nouveaux secteurs de menace” émergent: des groupes de gauche semblent se rapprocher de positions idéologiques antijuives et, si cela n’a pas encore entraîné d’actes de violence, l’on ne saurait complètement exclure que cela débouche à un stade ultérieur à nouveau sur des menaces physiques, et non simplement idéologiques, conclut le rapport.